【2024年6月開始】1人あたり4万円の減税!定額減税の適用条件や減額方法を解説

BLOG

その他

その他

「○○ハラスメント」という言葉を日常でよく耳にしませんか?

ハラスメントの種類は年々増え、社会問題として取り上げられることも多くあります。

2025年6月、企業へカスタマーハラスメント(カスハラ)の防止対策を義務化とする法律改正が参議院本会議で可決・成立しました。これにより早ければ2026年10月に施行予定となります。

また、それに先駆けて北海道内では、2025年4月に「北海道カスタマーハラスメント防止条例」が施行されました。

これまで企業には努力義務だったカスハラ防止対策が、法律により”義務化”されたのです。

そこで今回は、カスハラとはそもそもどのような行為なのか、もしもカスハラの被害者となった時にどうしたらいいかなどについて解説していきます。

カスハラとは、「顧客や取引先から受ける業務を妨害するほど不当で悪質な言動」のことをいいます。

近年、サービス業を中心に顧客からの理不尽な要求や暴言などのカスハラ行為が深刻化しています。

例えば、

などが挙げられます。

もはや悪意や嫌がらせといった点が動機がとなり、顧客という立場を利用して威圧的・侮辱な言動により苦痛を与えることが本質となります。

こうした行為が、働く人の心や体をじわじわと追い詰めているのが現実です。

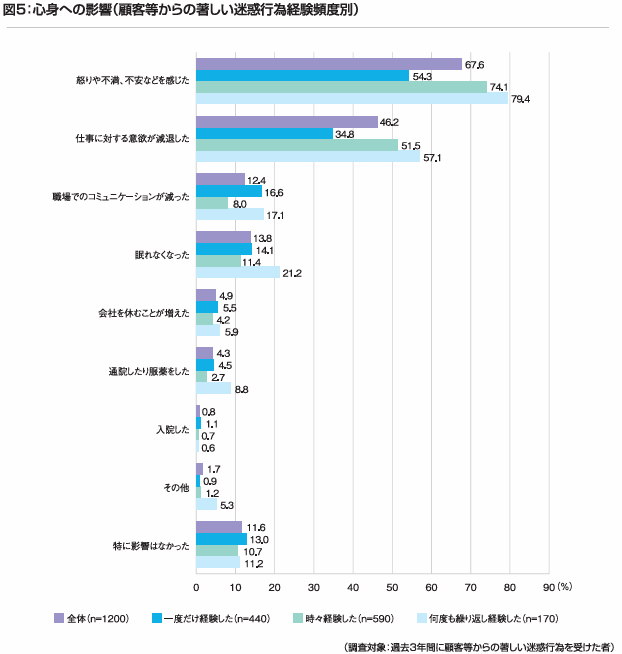

引用元:カスタマーハラスメント対策企業マニュアル

図のとおり、カスハラが原因で就業意欲の低下などに繋がり、最悪の場合メンタルの不調となり休職や退職に追い込まれることもあるのです。

理不尽なカスハラが原因で働けない状況になることはあってはなりません。

だからこそ、企業に対してしっかりとカスハラから従業員を守るよう、法律で義務づけたというわけです。

カスハラは自分一人でどうにかしようとしたり、受け流しているだけでは状況は改善されません。

むしろ状況を悪化させてしまう可能性もあります。

カスハラを受けて自分一人では対応できないと感じたら、「確認しますので少々お待ちください。」などと伝え、上司や他の社員へ報告・相談をしましょう。

上司に対応を変わってもらったり、相手に落ちつかせる時間を与えることで鎮静することもあります。

また、事後になった場合でも上司や相談窓口に必ず報告をしましょう。

カスハラは個人の問題ではなく会社の問題としてとらえるべきことです。

報告により、自分一人で抱え込むことを防ぎ、こんなことがあったと話すことで気持ちも楽になります。

またカスハラの事実を社内共有することで、会社にとっても対策マニュアルの作成や研修等に役立てることにも繋がります。

自分ではなく他の社員がカスハラを受けている状況を見聞きした場合は、見て見ぬふりはしないようにしましょう。

ケースバイケースにはなりますが、上司へいち早く報告・相談に行ったり、できるのであればその状況を解決するように努めたり、相談に乗ることも大切です。

自身のメンタルヘルスの為、会社の為にも必ず報告・相談を行いましょう。

最近では、自社のホームページにカスハラに対する取り組み方針を掲げている企業も多くあります。

事前に自分が働く会社がカスハラに対しどのような取り組みを行っているのかを知ることも大切です。

また、過去のカスハラ実例をもとに、こういう場合はこのように言い回しをするとよい。などマニュアル化している場合もあります。

カスハラに対する研修を行ったり、ロールプレイングを行う場合もあります。

自分でも対応・対策できることはないか事前に確認しておくことも大切です。

実際にカスハラが原因で警察を呼んだり、裁判にまで発展するケースもあります。

もしもそうなった時に事実をきちんと伝えて自分自身やカスハラを受けた人を守りましょう

防犯カメラや同じ場にいた人の証言が証拠となることもあります。

また「お客様のご意見を理解するため」など相手を納得させる一言を述べた上で、録音などで記録をとりつつ対応するのも手段のひとつです。記録を取る姿勢をみせることで相手がひるみ、事態がおさまる場合もあります。

「傷害罪」

殴る・蹴るなどの暴力により働く人にケガを負わせる行為

「脅迫罪」

謝罪をして、賠償内容を提示しているにも関わらず、モノを壊す・脅すなどの恐怖を与える行為

「恐喝罪」

SNSに晒してやるなどと脅し、過剰な見返りや金品の要求をする行為

「強要罪」

謝罪の意を示すだけで満足せず、土下座や辞職に追い込もうとするなど相手に義務のないことをさせる行為

など度を越えた行為は犯罪に該当するのです。

このような違法行為に対しては毅然とした対応をしましょう。

その上で一人では対応・判断しようとせずに上司や、状況によっては警察へ相談しましょう。

より具体的にカスハラのタイプ別での対応例をいくつかご紹介します。

【対応例】

決して一人では対応せずに、他の従業員と複数名で連携して対応しましょう。

現場で解決できないようなカスハラであればすぐに警察や弁護士に連絡をしましょう。

SNSに晒すなどといった脅しに屈することはありません。

【対応例】

即時に対応できない理由を伝えまずは退去してもらうように促しましょう。

それでも帰らない場合は、毅然とした態度で応じ、状況によっては警察への通報を検討しましょう。

複数回電話がかかってくる、長電話をしてくる場合は、対応できる時間をあらかじめ伝えます。

それでもしつこい場合は、これ以上対応できない理由を伝え電話を切り、上司や警察への相談を行いましょう。

【対応例】

暴力を受けた場合は、これ以上危害が加えられないように一定の距離を保ち安全確保を優先した上で、直ちに警察へ通報しましょう。

大声で怒鳴り声をあげていたら、まずは周囲にも迷惑となるためやめるように求めましょう。

人格を否定するような発言があった場合は、あとで事実確認ができるように録音することも一つの手段です。

派遣会社で働く方がカスハラを受けた場合は、派遣会社と派遣先の担当者へ報告をしましょう。

派遣会社はそのような事態になった時の為にすぐに相談できる担当者を設けています。

派遣先への報告は、自分が所属している部署の上司へ行いましょう。

状況によっては3者で話し合いや解決に向けた取り組みがなされます。

また、独自のカスハラ防止対策を行っている派遣先があったり、様々な研修を通じてカスハラから派遣スタッフを守る対策を行っています。

カスタマーハラスメント(カスハラ)は、働く方の心身に深刻な影響を及ぼす社会的課題です。

そして、企業へのカスハラ対策の義務化は、安心して働ける環境を整える大きな一歩と言えます。

理不尽な要求に苦しむことなく、誇りを持って働ける社会を目指して、企業と働く方が一丸となって取り組むことが求められています。

当社では、相談窓口の設置や派遣先との情報共有など、登録スタッフを支える体制の整備に取り組んでいます。すべての方が尊重され、前向きに働けるよう私たちは継続的な支援を心がけています。

働く環境に不安を感じている方も、まずはお気軽にご相談ください。

あなたの一歩を、私たちが丁寧にサポートします!